気仙大工左官伝承館

陸前高田市の小友町の箱根山にある伝承施設。

この施設では、囲炉裏の温かみを感じながら、気仙大工に関することを学ぶことができ、お抹茶を楽しむことができます。

気仙大工左官伝承館は、気仙大工左官の優れた建築技法を後世に伝えるためにこの場所に建設されました。

建物は明治初期の気仙地方の民家を想定し、当時の建築様式により材料はすべて地元材である気仙杉などを使用しています。母屋は木造平屋茅葺で、大黒柱や丑もち梁は太い材料を使用、重厚な小屋組と広々とした間取りは往時の人々の生活を偲ばす造りとなっています。

気仙大工とは

陸前高田市小友町が発祥の地といわれる気仙地方の大工の集団です。

その足跡は江戸時代にまでさかのぼり、農民が生活を支えるために建設関係の仕事に従事し、次第に独自の技能集団が形成されました。家大工でありながら神社仏閣の建設も手がけ、さらには建具や彫刻までもこなす技量を持ち合わせ、全国的にもその技術力は高いと言われています。

おすすめの縁側セット

おいしいお団子と抹茶を堪能しながら、夏は縁側で冬は囲炉裏を囲みながらほっと一息。

まさに至福のひとときになること間違いなしです。お話のお願いすれば、管理人さんが囲炉裏端で気仙大工の歴史や技術、海や山とともにあった昔の暮らしぶりを、味わいのある気仙弁で語ってくれるのも一興です。

敷地内では、桜やベニヤマボウシ、アジサイなど、四季折々の花々や風景を楽しむことも。

また展示室では、さまざまな大工さんの道具や、木のおもちゃなどを見ることができ、となりには売店もあるのでお土産を購入することもできます。

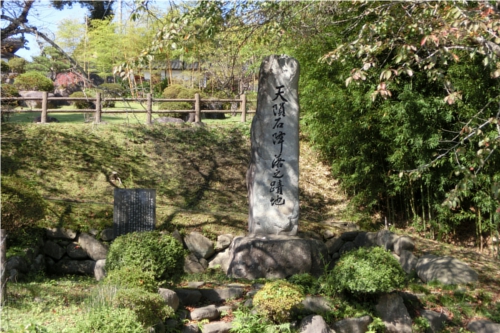

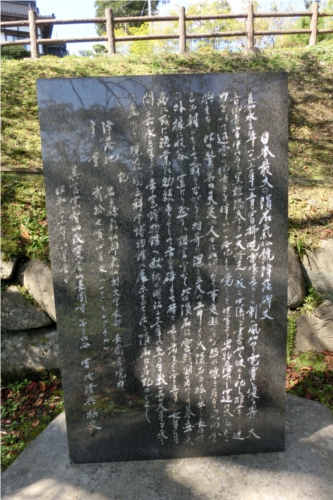

3.11希望の灯り

1995年1月17日に起こった阪神淡路大震災を機に神戸市につくられた「1.17希望の灯り」。2011年の東日本大震災で被災した方々のために同年12月に分灯され、この気仙大工左官伝承館の敷地内に設置されたガス灯です。

震災で失われた犠牲者の追悼と、復興への願いが込められています。

気仙大工左官伝承館の施設案内はこちら

周辺情報

● 箱根山展望台・市民の森「わんぱく広場」(見学・遊ぶ) 車で約3分(市民の森は徒歩2分)

● 杉の家はこね(見学・体験施設) 車で約3分

● 箱根山テラス(宿泊・カフェ) 車で約3分

関連記事

●建築めぐり(スタンプラリー)